色心二法抄 寛元二年九月一七日 二三歳

まづ止観・真言に付いてこの旨をよくよく意得べきなり。まづこの旨を意得ば、大慈悲心・菩提心を意得べし。そのゆえ・いかんとなれば、世間のことを案ずるも、なお心を鎮めざれば意得がたし。いかにいはんや、仏教の道、生死の二法を覚らんことは、道心を発こさずんばかなふべからず。道心とは、無始より不思議の妙法蓮華経の色心、五輪・五仏の身を持ちながら迷ひけることの悲しきなり。いかにしてもこの旨をよくよくたずぬべきなり。三世の諸仏も世に出でましましては、まづいかにしてもこの理を説き知らせばやと思しめす。また大日如来もこれを一大事と思しめして、五輪・五仏の旨を説き、即身成仏の理を顕はしたまふ。されば釈迦如来も大日如来も強ちに・なげき思しめしけることは、なかなか一切衆生の迷ひの凡夫、妙法蓮華経の色心をも離れ、五戒・五智・五仏の正体をも隔てずば、あながちに仏も・なげき思しめすまじきを、妙法蓮華経の色心を持ちながら、五戒・五智・五仏の正体に無始より迷ひけることを・なげき思しめしけるなり。さればいかにしても迷ひの時も悟りの仏にてありけるぞと、この旨をよくよく意得べきなり。

諸法・多しといへども十界に過ぐべからず。十界とは一に地獄、二に餓鬼、三に畜生、四に阿修羅、五に人、六に天、七に声聞、八に縁覚、九に菩薩、十に仏なり。この十界は東西南北中央の五方天地には過ぐべからず。この中に十界の理が三世にしつらはれて・有るなり。この十界は「迷ひの十界」・「悟りの十界」とて二法・有ること無し。ゆえに・この十界・みな悟らざるときも妙法蓮華経の色心にて・ありけるなり。

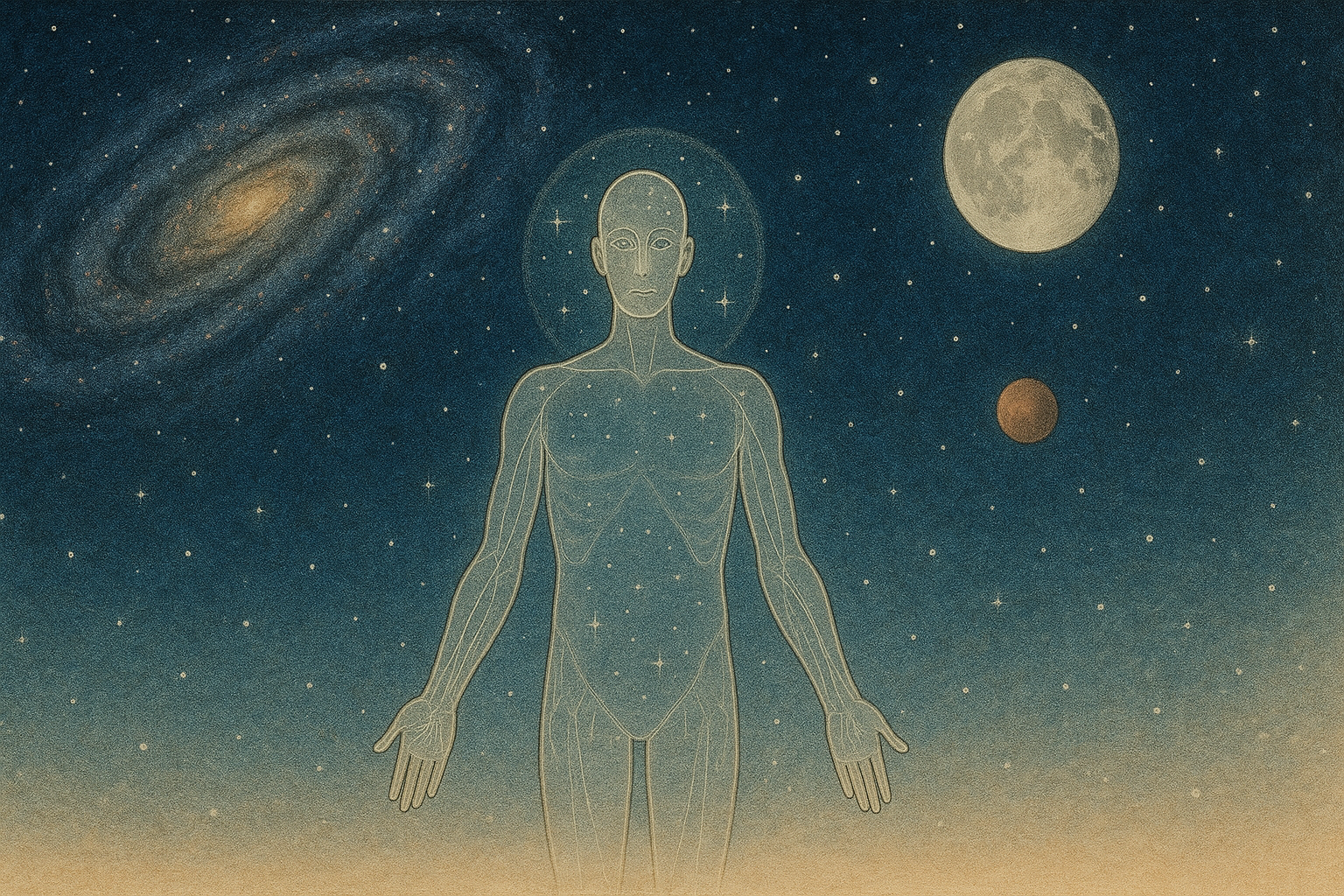

ゆえんはいかん、地獄の衆生もみな五根五臓をもって造る。その五根五臓とは、眼根は東方・大円鏡智・阿閦仏なり。耳根は北方・成所作智・釈迦如来なり。鼻根は西方・妙観察智・阿弥陀如来なり。舌根は南方・平等性智・宝性仏なり。身根は中央・法界体性智・大日如来なり。

これまた東西南北中央の五方、これまた五戒なり。眼は不殺生戒、耳は不邪淫戒、鼻は不偸盗戒、舌は不飲酒戒、口は不妄語戒なり。

またこの五根は五行なり。眼は木、耳は水、鼻は金、舌は火、身は土なり。

またこれ五色なり。眼は青色、耳は黒色、鼻は白色、舌は赤色、身は黄色なり。

またこれ五竜なり。眼は青竜、耳は黒竜、鼻は白竜、舌は赤竜、身は黄竜なり。

またこれ五常なり。眼は仁の徳、耳は礼の徳、鼻は義の徳、舌は智の徳、身は信の徳、ゆえにこれ・仁義礼智信とて五つの振る舞ひなり。

またこれ五臓なり。眼は肝臓、耳は腎臓、鼻は肺臓、舌は心臓、身は脾臓なり。

またこの五臓に五つの神あり。魂・志・魄・意・神これなり。この五つの神は天の五星、地の五岳、束ねて五神は五智の如来なり。迷へる凡夫の身中にしては五つの神といはれ、この五つを五智の如来なりと悟れば、五仏果徳の仏なり。

ここに知んぬ、地獄の依報正報が・みな五智五仏の正体なりといふことを。地獄の大地は中央・法界体性智・大日如来の土なり。地獄の薪は東方・大円鏡智・阿閦仏の木なり。地獄の炎は南方・平等性智・宝性仏の火なり。地獄の釜は西方・妙観察智・阿弥陀仏の金なり。地獄の水は北方・成所作智・釈迦如来の水なり。

かくのごとく五行は五仏の正体なるゆえに、すでに地獄も五仏の正体なり。ゆえに妙楽大師いはく「阿鼻の依正はまったく極聖の自身に処し、毘盧の身土は凡下の一念を逾へず」云云。

これをもって思ふに、地獄は遠くもなかりけるなり。衆生の五智・五仏の正体を地獄とは名づくるなり。ゆえに釈にいはく「迷へばすなはち三道の流転、悟ればすなはち果中の勝用なり」と。地獄の一道をもって余道をも意得べし。仏は九界に遍す、九界は全く仏界の色心なり。この理をしらずして無始より迷ひけることよ。

ただしこの身は何よりか生ぜる。東西南北中央の五方、天地・陰陽・日月・五星より生ぜり。かの天地・陰陽・日月・五星はまた何よりか生ぜる。かの法は万法能生の体にして、過去にも生ぜず、未来にも生ぜず、ゆえに三世常住なり。東西南北中央の五方、日月五星は始まりたる体にあらざれば、また我が身も不生の身なり、法界も不生の体なり。我が母も天地・陰陽・日月・五星・法界の体なるがゆえに、我もまた法界の体なり。ゆえに生ぜる母もなく、また生ぜられたる我もなし。何をもってのゆえに、我が母も始めて法界の体をば生ずべからず、ともに法界の体なるがゆえに。竜樹菩薩いはく「諸法は自よりも生ぜず、また他よりも生ぜず。また共しても生ぜず、無因にしても生ぜず」と。ただ法界不生の体にして不可思議・不可得なり。

ただし生といひ死といふ諸法は天地陰陽に過ぐべからず。天の陽気、地の陰気、しばらく相い合するときを生といふ、天地の二気・本有に還るところを死といふ。ゆえに止観の八にいはく「天地の二気交合しておのおの五行・有り」と。ゆえに知んぬ、天地の二の気といふは我が父母なり。父は天なり、母は地なり。この天地の父母・和合して五色を生ぜり。その五色とはすなわち五方・五星・五仏・五戒・日月衆星の体なり。それが頭身手足等の六分の形を顕はす。骨はこれをもってささへ、髄はこれをもって長じ、筋はこれをもって縫ひ、脈はこれをもって通じ、血はこれを以て湿し、肉はこれをもってつつみ、皮はこれをもっておおふ。

しかるに我が身をささへたる骨は北方・釈迦如来なり。我が身を縫へる筋は東方・阿閦如来なり。我が身を湿せる血は南方・宝性如来なり。我が身をつつめる肉は中央・大日如来なり。我が身をおおへる皮は西方・阿弥陀如来なり。しかるに骨の余りは歯となり、肉の余りは舌となり、筋の余りは爪となり、血の余りは髪となる。総じて一期の果報、四大・五陰・十二入・十八界・具足して成就せり。

ないし・この身に天地一切の諸法を備へて、万事に象どれり。ゆえに弘決の六にいはく「頭の円なるは天なり。足の方なるは地なり。身の中の空なる種はすなわちこれ虚空なり。腹の中の熱きは春夏なり。背の剛きは秋冬なり。四体は四季なり。大骨の十二は十二月、小骨の三百六十は一年の三百六十日なり。鼻の気の出入は山谷の風なり。口の気の出入は虚空の中の風なり。目の二つは日月なり。目を開くは昼なり。目を閉づるは夜なり。髪は空の星なり。眉は北斗なり。血脈は江河なり。骨は石瓦なり。肉は地なり。毛は大地の上に生ひたる草木なり。五臓は天にあっては五星といはれ、地にあっては五岳といはれ、陰陽にあっては五行といはれ、世にあっては五常といはれ、内にあっては五神といはるる」と。ここに知んぬ、すでに一年・十二月・三百六十日、東西南北中央の五方、天地陰陽をもってこの身を造作せりといふことを。

ただし生といひけるは来たる日月をいひ、死といひけるは過ぎ行く日月をもってす。しかりといへども天も改まらず、地も改まらず。東西南北中央の五方、日月五星も替はること無し。しかるに天地冥合して有情・非情の五色とあらはるるところを生といひ、五色の色・還って本有無相の理に帰するところを死とはいふなり。すべて一代聖教、顕密の旨ことなりといへども、生死の二法・色心の二法・これ大事にてあるなり。この生死、六道・四生・二十五有に廻りて輪廻・今に絶へず。しかるに仏はこの生死を離るるをもって仏といふ。この生死に遷り迷ふをもって凡夫といふなり。この生死をよくよく意得べきなり。

止観の五にいはく「無明癡惑・本とこれ法性なり。癡迷をもってのゆえに法性変じて無明となり、もろもろの顛倒・善不善等を起こす。寒さ来たりて水を結び、変じて堅氷となるがごとく、また眠り来たりて心を変じ、種々の夢・有るがごとし。今まさにもろもろの顛倒は・すなはちこれ法性にして、一ならず異ならずと体すべし。顛倒・起滅すといえども旋火輪のごとし。顛倒の起滅を信ぜず、ただ、この心ただこれ法性なりと信ぜよ。起はこれ法性の起、滅はこれ法性の滅なり。それを体するに、実に起滅せざるを妄りに起滅すと謂へり。ただ妄想を指すにことごとくこれ法性なり。法性をもって法性に繋け、法性をもって法性を念ず。常にこれ法性にして法性ならざる時・無し。体達することすでに成ずれば妄想を得ず、また法性を得ず。源に還り・本に反れば法界ともに寂なり。これを名づけて止と為す」云云。明らかに知んぬ、この釈の意(こころ)は無始輪廻の生死の法は悟りの境界なりと釈せり。法性のゆえに生死ありけるなり。ゆえに弘決の一にいはく「理性・有るをもってのゆえに、ゆえに生死・有り、生死は理を用ゆ。生死はすなわちこれ理なりと知らず。ゆえに日に用ひて知らざると名づく」云云。この釈の意は我らが厭ひ悲しめる生死は、法身常住の妙理にて有りけるなり。この旨をよくよく悟るべし。

譬へば我らが生死といへるは過ぎゆく日月について生死は有るなり。さればこの日月は生死の本体にて有るなり。この日月について、東西をも弁へ、昨日・今日をも分別し、また十二時をも分かち、三十日を一月とし、十二月を一年とすることも、世間のことにおひて前後をも乱さず、理をも失はず、月日の過ぎ去るについて、残りの命・いくばくならずといふことをも知るなり。明らかに知んぬ、十界の衆生の依正二報の生死はただこの日月より起こるなり。またこれ金胎両部の全体、本迹二門の実理なり。この実理のゆえに生死は有りけるなり。この日月の本体のゆえに有りける生死なるがゆえに、弘決の一に「仏なるゆえに生死あり」と釈したまふなり。

止観にいはく「起はこれ法性の起、滅はこれ法性の滅」と釈したまひしもただこの意なるべし。ゆえに一年十二月は十二因縁の生死なり。正月の生の位より十二月の老死・滅の位に至る。またこの滅の位より生の種をついで、十界の因果・三世に改まらずして、十界の生死は過ぎゆく日月にてあるなり。また我ら衆生の身のみならず、草木もみなこの日月の明け暮れ生死にうつされて、我らとともに生々死々するなり。譬へば生ずるは心法なり、滅するは色法なり。色心の二法が不二なりといふは、譬へば籾を種におろすに、籾は去年の菓なれば心法なり。この心法を今年・種に下ろすにこの種子・苗と成る。心・色と成るがゆえに心法の形見えず、ただ色法のみなり。しかりといへどもこの色法の全体は心法なるゆえに、日月の過ぎ行くにしたがって生長するなり、ゆえに色心不二なり。色心不二なりといへども、また而二なり。この色法の苗の中より、秋に至りてまた本との心法を生ずるなり、ゆえに不二にして而二なり。

かくのごとく、十界の依正、色心の二法、一法二義の理にして、生死常住のゆえに三世に改まることなし。哀れなるかな、生死の無常を厭ひ悲しみ、身の常住の生死を知らずして厭ひ居ることよ。この理をしらずして、あるいはこの生死を厭ひて生死なき浄土を求め、あるいはまたこの理をしらずして、生死は虚妄の物なりと観ずる人もこれ有り。悲しむべし悲しむべし。ただ・生とは心法なり・滅とは色法なり。ゆえに生死の二法は色心の二法にて有りけるなり。これすなわち真言・止観の観法、出離生死の頓証なり。道場所得の妙悟、妙覚朗然の知見なり。最後臨終の時はこの理を思しめし定むべし。

九月十七日

(投稿:令和7年9月13日)

コメント